خاص- "إيست نيوز"

بيروت، المدينة التي لا تنتهي، تحمل في بنيتها العمرانية وأحيائها وأزقتها وأسمائها قصصًا متداخلة: قصصُ أسوار، أبواب، أدراج، ساحات تغيَّرت تسمياتها ومعالمها عبر الزمن. لفهم هذا التراث، لا بدّ من استعراض تطوّرها التاريخي، وظيفة هذه المعالم، أمثلة على الأسماء القديمة والجديدة، وأهمية الحفظ والتراث والتوثيق.

أولًا: لمحة تاريخية عن أسوار بيروت

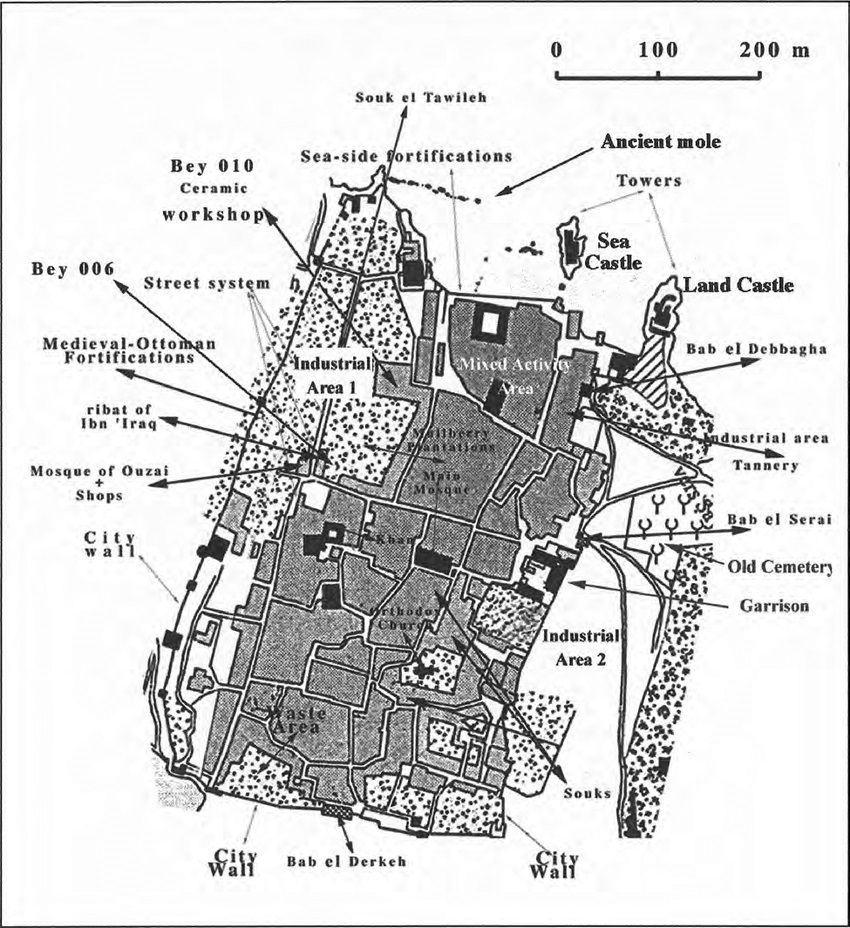

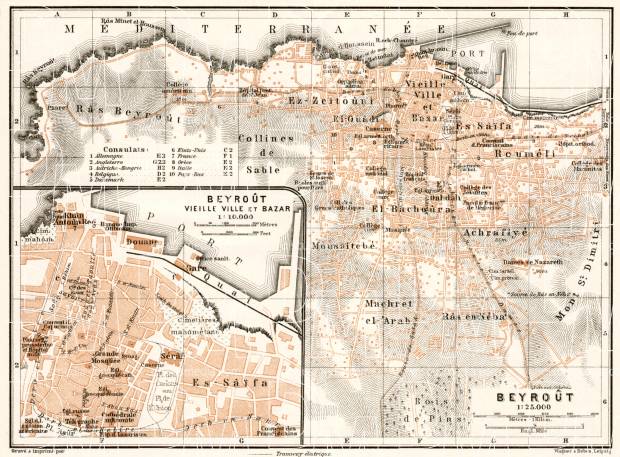

• من أقدم المصادر أن بيروت كانت محصنة بأسوار منذ العصور الوسطى. في الحروب الصليبيّة مثلاً، ورد ذكر حصون وأسوار عسكريّة حول المدينة.

• السور بقي قائماً حتى أواخر الحقبة العثمانية، مع أبواب تُفتح وتُغلق، ومع بعض الترميمات – على سبيل المثال، ترميم السور من قِبَل أحمد باشا الجزّار في نهايات القرن الثامن عشر.

• تم هدم أجزاء من السور تدريجيًّا مع نمو المدينة، اعتمادًا على توسعتها العمرانية وفتح الشوارع والأسواق.

أبواب بيروت

أسماء أبواب المدينة كانت كثيرة، بعضها بقي في الذاكرة:

• باب السلسلة

• باب الدباغة

• باب السرايا

• باب يعقوب

• باب إدريس

• باب السنطية

هذه الأبواب كانت نقاط دخول وخروج، ارتبطت بمعامل التجارة، بالمراقبة العسكرية، وبالهجرات الداخلية ضمن المدينة.

ثانيًا: أدراج بيروت – الهوامش التي تربط الأفلاك

الأدراج في بيروت ليست مجرد سلالم موقف أو طريق عمودية؛ هي دروبٌ تراثية، اختصرت المسافات بين الهضاب (الأحياء المرتفعة) والمرفأ أو الأسواق، ربطًا بالضرورة بين أماكن السكن والعمل، وبين الأحياء الفقيرة والغنية، بين القديم والحديث.

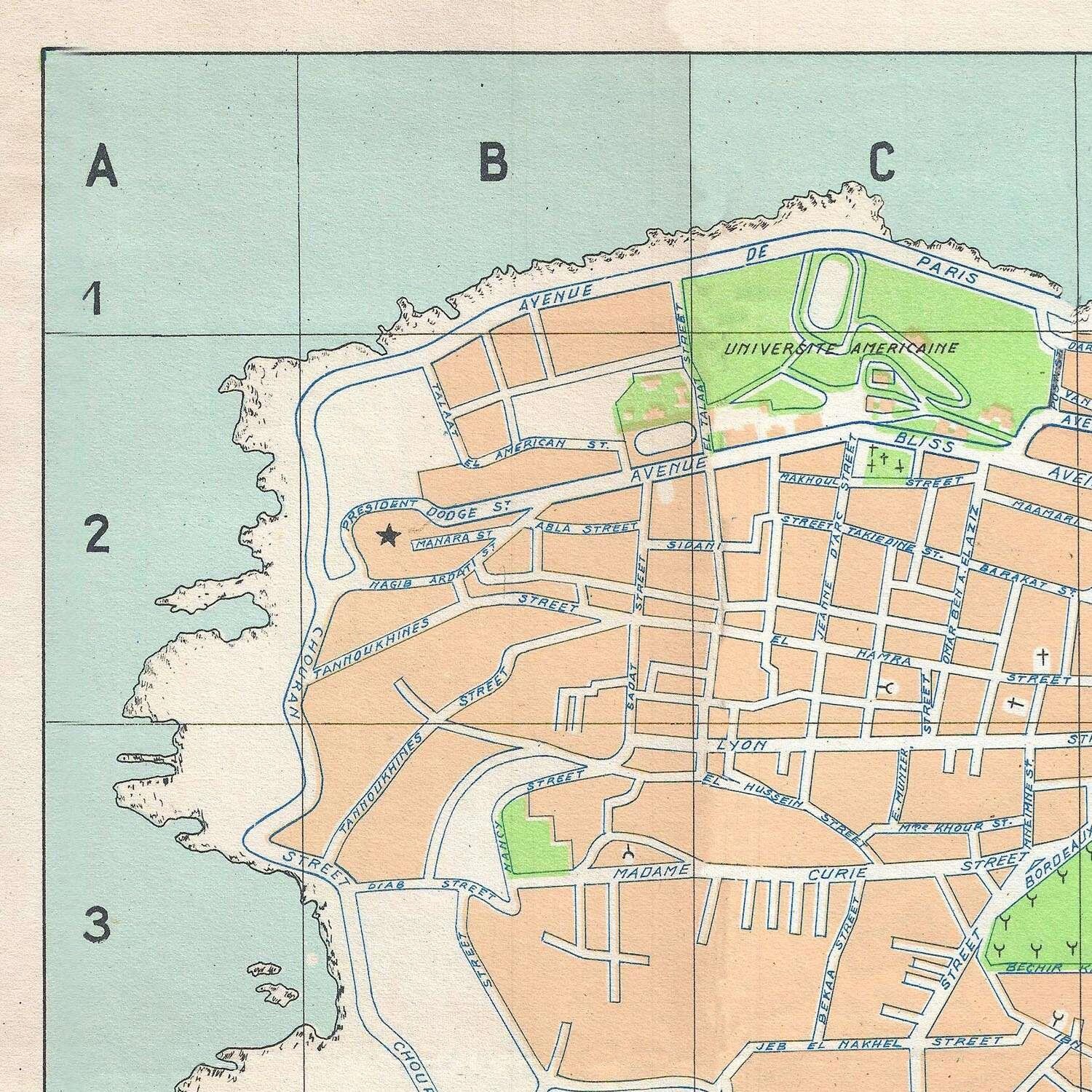

• مقالة “أدراج بيروت… مسافات مختصرة وأماكن الأنشطة الثقافية” توضّح أن الأدراج الحجرية القديمة تُعدّ مكوّنًا حضريًا مهمًّا: تربط الجميزة، السراسقة، وغيرها من الأحياء، وتوفّر مسالك تنقّل مهمة خاصةً في زمن لم تكن السيارات هي الوسيلة الأساسية.

• درج “مار نقولا” في الجميزة مثال حي: درج حجري قديم، بيوت حجرية على جوانبه، طبيعة هادئة نسبيًّا بعيدة من صخب الشوارع — يعطي إحساسًا بأنك تمشي في حيّ قرى داخل المدينة.

إن الأدراج تاريخيًا كانت جزءًا من التخطيط الشعبي/المدني، مرتبطة بالضرورة الجغرافية (الهضاب، التلال) وبالتراث الاجتماعي — الحوار مع الجوار، اللقاءات في الطريق، التواصل اليومي.

ثالثًا: ساحة رياض الصلح – من “على السور” إلى ساحة مركزية

• ساحة رياض الصلح تقع تاريخيًا ضمن منطقة السور – أي ضمن الفضاء الذي كان يشكّل جدار حماية لمدينة بيروت. من معالم السور كانت الأماكن المجاورة لها تُعرف بـ “عَ السور” (على السور). هل فعلاً الاسم “عَ السور” كان اسمًا رسميًّا أو وصفًا شعبيًّا؟ لا يبدو أنه اسم رسمي موثَّق بدقة، لكن تعبير “على السور” استخدمه الناس للتعبير عن موقع بعض المعالم بجانب السور.

• ساحة رياض الصلح شهدت تحوّلات مادية ورمزية: من ساحة داخل نطاق السور، إلى مكان حكومي مركزي، إلى منارة للسياسة والاحتجاج والحركة الجماعية. مثال على التحوّل الرمزي: تمثال رياض الصلح ورفع تمثاله في الساحة مكان البناء أو في الموقع المقصود بالسبق.

• السبيل الحميدي: من الوثائق أن بلدية بيروت أنشأت سبيلًا حميديًّا (نبع ماء وأسلوب زينة عامة) في منطقة السور – وهي ساحة رياض الصلح حاليًا — هذا يدل على أن المنطقة كانت مركز نشاط عام حتى قبل أن يصبح “مركز الدولة”.

رابعًا: أمثلة أخرى على تغير الأسماء والمعالم

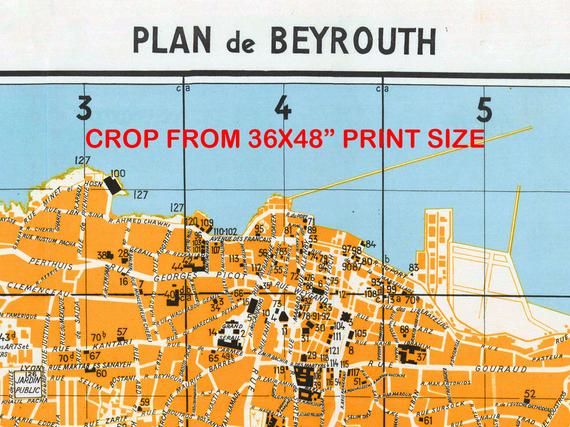

• أسماء الأبواب كما ذكرنا: بعض الأسماء بقيت معروفة حتى بعد هدم السور، لكنها استُخدمت بمعانٍ مجاورة (أسماء شوارع، محلات، أحياء) — مثل باب السلسلة، باب الدباغة.

• أدراج وأزقة: في الجميزة، السراسقة، وحيود التلال؛ هناك أدراج مثل درج مار نقولا (Gimbletage de Mar Nicolas مثلاً) التي هي جزء من تاريخ التنقل والمشي اليومي.

خامسًا: أهمية التوثيق والحفاظ من وجهة نظر خبراء

• التاريخ الحضري يُعتبر هوية المدينة. الأسوار، الأبواب، والأدراج — هي جزء من “المعمار الحيّ” الذي إذا اختفى، يُفقد معنا تاريخي وثقافي وروحي.

• في مقالة “عن جريمة هدم سور بيروت التراثي” (لبنان)، يعبّر بعض المهتمّين بأن هدم أجزاء من السور ليس فقط فقدًا للمعلم، بل فقدان رابط بين الماضي والحاضر، وعدم احترام للذاكرة الجمعية للبنانيين.

• الأدراج، خاصة الحجرية منها، بُنيت بمهارة تقليدية، وتحتاج صيانة — إصلاح السلالم، الحفاظ على أحجارها، تنظيفها، وضع إضاءة لائقة، وتأمين السلامة للمستخدمين. مساهمات أهل الحيّ والجمعيات الأهلية ضرورية.

• كذلك، تغيير الأسماء مهمّ للتوثيق: أن يعرف الناس أن ساحة رياض الصلح كانت من “عَ السور”، أن يسجّل ذلك في الخرائط، في كتب التاريخ، في لوحات تذكارية. هذا يربط الناس بأرضهم، بماضيهم، يُغذي الانتماء والتماسك الاجتماعي.

سادسًا: تحدياتٍ تواجه التراث

• الهدم والتغييرات العمرانية: كجزء من التوسع وفتح الشوارع، البناء الحديث، ضغط العقارات، وغالبًا دون دراسات أثرية ملائمة.

• نقص التوعية: كثير من الناس لا يعرفون أسماء الأبواب القديمة، أو تاريخ الأدراج، أو السور، فيصبح الأمر مفقودًا في ذاكرة الأجيال.

• اضطراب في التسمية: تغيير الأسماء بناءً على السلطة أو السياسة بدون استشارة أهل الحي أو احترام للتراث.

• الظروف الاقتصادية والتمويل: صيانة المعالم التراثية تحتاج موارد – مادية وبشرية – كثيرًا ما تكون محدودة.

سابعًا: توصيات ورؤية مستقبلية

1. دراسات تاريخية مفصّلة: بحوث أكاديمية تؤرخ السور، أسمائه، مساره، والخرائط القديمة — مع استعمال المصادر العثمانية، الأوروبية، الرحّالة، الصور القديمة.

2. تثبيت لوحات إرشادية وتراثية: عند أماكن الأبواب القديمة، عند بداية أو نهاية الأدراج، عند الساحات التي تغيّرت أسماؤها — لوائح على الجدران أو بلاطات أرضية تعرض اسم المكان القديم، وتاريخه.

3. صيانة الأدراج والأسوار: ترميم السلالم القديمة، تنظيفها، تأمين الإضاءة، الاعتناء بالمواد الأصلية (الحجر، الملاط التقليدي)، منع التعديات من البناء العشوائي.

4. دمج التراث في التخطيط العمراني: في مشاريع تطوير المدينة، مراعاة المسارات الأدراجية، الحفاظ على فتحات المرور والمداخل القديمة، التعامل مع المساحات المفتوحة (الساحات) باعتبارها روح المدينة المركزية.

5. تعليم وتثقيف المواطنين: إدراج موضوع أسوار بيروت وأدراجها وتاريخ ساحة رياض الصلح في المناهج المدرسية، في زيارات مدرسية، في الفنون، في الثقافة الشعبية (الأغاني، الرسوم، الأفلام، الأدب).

ثامنًا: أصحاب خبرة وكتّاب تناولوا الموضوع

• المؤرخون والتراثيون مثل طنّوس الشدياق، الذي كتب في “أخبار الأعيان” عن تحصينات وأسوار بيروت وتاريخ الأبواب.

• كتاب “بيروت المحروسة بين الأمس واليوم” للدكتور حسان حلاق الذي يتناول التطور العمراني وتحولات معالم المدينة، بما فيها الأبواب والأسوار.

• مهندسون معماريون وجمعيات تراثية محليّة مهتمّة بإعادة تأهيل الأحياء القديمة والأدراج، ترميم الموروث المعماري، مثل مشاريع عرض الخرائط والصور التاريخية في “بيت بيروت” التي تحاول إعادة رسم ملامح المدينة كما كانت بين 1840–1918.

خلاصة

أسوار بيروت، أبوابها، أدراجها، وساحة رياض الصلح – كلها عناصر ليست فقط معمارية وإنما رمزية، تحمل وجدان المدينة وتاريخها. ما بين “ع السور” ورياض الصلح” هناك قصة تغيير في الزمان، في السلطة، في الهوية والمكان. الحفاظ على هذه المكونات لا يعني التمسّك بالماضي فقط، بل استخدامه كجسر يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، كي لا تُنسى الأسماء، الدروب، والوجوه التي شكّلت بيروت، وجعلتها ما هي عليه اليوم.